最初に何を捨てるか?

麻雀を始めたばかりだと、何を捨てていけばいいか迷う場面が多々あると思います。そんなときに役に立つ牌効率(はいこうりつ)という考え方を解説します。牌効率が分かってくると何を捨てていいかが見えてくるようになります。

どのようにゲームを進めるか

麻雀を始めたばかりだとゲームがスタートして牌が配られた配牌からどのようにあがりを目指せばよいのかというのがイメージしづらいと思います。そこでどのようにあがりに近づけていくかを解説します。

アガリの手前を聴牌(テンパイ)といい、聴牌のさらに1つ手前を一向聴(イーシャンテン)と呼びます。つまりあがりの2つ手前の状態のことです。これ以降を二向聴(リャンシャンテン)、三向聴(サンシャンテン)・・・というよう呼びます。普通は配牌時にあがりの3~5つ手前の状態のことが多く、ここからあがりを目指していきます。

牌効率と牌理

麻雀には牌効率や牌理と呼ばれる考え方があり、聴牌に至る確率・早さのことをいいます。

現代の麻雀では、ほとんどのルールで一発・裏ドラ、赤ドラが採用されることが多く、リーチ以外の手役を作らずとも、門前の状態でテンパイしてリーチをかけることで、一定以上の得点を期待できることが多いため、少しでも効率の高い打牌(切り牌)を選び、受け入れを広くして早くテンパイすることが重要視される傾向にあります。

つまり牌効率とは、どのように牌を切ったら効率が良いかを考えればよいということになります。

基本の待ち方

待ち方次第で上がれる確率が大きく変わります。基本的な待ち方であるリャンメン待ちを解説します。

基本はリャンメン待ち

麻雀の基本はリャンメン(両面)待ちとよくいいます。なぜならば両側を待つことができるので、アガリやすくなります。

考え方について詳しく見ていきますが、そのまえに両面待ちをおさらいしてみましょう。

リャンメン待ちとは

![]()

![]() と牌を持っていて

と牌を持っていて![]() と

と![]() の両側を待つことをいいます。

の両側を待つことをいいます。

牌効率

それではリャンメン待ちがなぜアガリやすいのかを牌効率の観点から解説します。

まずは下図の例をみてください。

例A)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (シャボ待ち)

(シャボ待ち)

例B)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() (両面待ち)

(両面待ち)

例Aと例Bは両方とも![]() と

と![]() 待ちで大三元をテンパイしているのですが、どちらがアガりやすいでしょうか?

待ちで大三元をテンパイしているのですが、どちらがアガりやすいでしょうか?

両方とも待っている牌は同じだからアガりやすさも同じように見えますが、例Bの方がアガりやすいのです。

なぜ例Bの方がアガりやすいのかを見て行きましょう。

まず例Aでは当たり牌(アガることのできる牌)を各2枚ずつ使ってしまっているため、

アガることのできる牌は![]() ×2と

×2と![]() ×2の「4枚」になります。

×2の「4枚」になります。

それに対して例Bでは自分で当たり牌を使用していない為、アガることのできる牌は![]() ×4と

×4と![]() ×4の「8枚」になります。

×4の「8枚」になります。

このように同じ牌を待つにしても待ち方次第で当たり牌の数が異なります。

このことから、アガりやすさが違うと言うことができます。

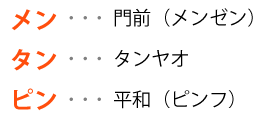

メンタンピン

牌効率の基本中の基本「メンタンピン」を解説します。

効率のよい待ち方

牌効率の基本的な考え方としてメンタンピンというものがあります。

メンタンピンとは「門前(メンゼン)」つまりポンやチーをしないで「タンヤオ」と、さらに「平和(ピンフ)」をつけるという意味。

今まで説明したように効率の良い牌の使い方を目指すと最終的にタンピン形になります。

なぜメンタンピンなのか

まずタンヤオは字牌と数字の「1」「9」を使ってはいけない役。

必然的に数字の「2」~「8」という使い勝手の良い真ん中の牌を持つことに繋がり、![]() や

や![]() などグループになりやすい牌を抱えることになります。

などグループになりやすい牌を抱えることになります。

次に、平和(ピンフ)はグループすべてが順子でなくてはなりません。

![]()

![]()

![]() のような刻子よりも

のような刻子よりも![]()

![]()

![]() のような順子の方が完成させやすいため、平和を目指して順子を集めたほうが効率が良いことになります。

のような順子の方が完成させやすいため、平和を目指して順子を集めたほうが効率が良いことになります。

このような感じで最後にリーチをかけます。

ツモなら、門前清自摸和+立直+平和+タンヤオになり、ロンでも立直+平和+タンヤオでそれなりに点数が入る計算になります。

また、平和のように持っている牌の種類が多いとドラや裏ドラが乗りやすくなるため更にドラの+1翻が加算させる可能性も高くなり効率がよくなります。

筋の考え方

ここで少し防御についても触れてみます。リャンメン待ちを応用すると守りにも使えるのです。

筋とは?

前項までで両面待ちが有利であると解説してきましたが、両面待ちが有利なのは自分だけではないのです。

両面待ちが有利なのは全員が同じです。これを守備で応用するのが筋(スジ)の考え方です。相手からリーチが入り捨てる牌に困った... という場合に有効な考え方になります。

例えば、相手が捨てた牌が次のようにリーチが入ったとします。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

この時点では情報が少ないので、何を捨てていいのか迷うと思います。ただ、麻雀には自分が捨てた牌では絶対にロンできないという大原則があるので、現物である![]() や

や![]() を捨てるのも、もちろんありです。

を捨てるのも、もちろんありです。

ここで重要になるのが「フリテン」の考え方。あたり牌が2種類以上ある場合には、その中の1つでも捨ててしまっていたら、他のあたり牌でもロンできないという制約。

もし、フリテンがよくわからないという場合は麻雀の基本/フリテンで解説しているのでそちらもあわせてご覧ください。

ここで情報を整理してみます。

- 相手は

を捨てている

を捨てている - 相手は効率のよい「両面待ち」をやっている可能性が高い

- あたり牌が2種類以上ある場合には、その中の1つでも捨ててしまっていたら、他のあたり牌でもロンできない

これらの情報から相手の手は、

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() を捨てている以上は、この上の2つである可能性はないことになります。

を捨てている以上は、この上の2つである可能性はないことになります。

(![]() を捨てた状態で上図のような待ちで

を捨てた状態で上図のような待ちで![]() と

と![]() でロンアガリした場合はフリテンになります)

でロンアガリした場合はフリテンになります)

そのため![]() と

と![]() も安全である可能性が高いという考え方が「筋(スジ)」の考え方。

も安全である可能性が高いという考え方が「筋(スジ)」の考え方。

6本の筋

(イースー) |

(スーチー) |

(リャンウー) |

(ウーパー) |

(サブロー) |

(ローキュウ) |

この6つのラインのことを「筋(スジ)」と呼びます。

例題では![]() が現物なので、スジの考え方から

が現物なので、スジの考え方から![]() と

と![]() が安全かもと考えることができます。

が安全かもと考えることができます。

また、例題では![]() も捨てられているので

も捨てられているので![]() も安全に見えますが、その場合は相手が

も安全に見えますが、その場合は相手が![]() -

-![]() の両面待ちかもしれないので、安全であるとは言いにくいです。

の両面待ちかもしれないので、安全であるとは言いにくいです。

これを片方のスジだけ安全だとわかっているので「片スジ」と呼びます。

いきなりなんの情報もない牌を捨てるよりは安全ですが、ロンと言われる可能性もあるので、よっぽどの理由がなければ、いきなり無筋や片筋の牌を捨てるのは考えたほうがいいかもしれません。

気をつけること

注意すべきなのが筋は相手が両面待ちであるという予測の前提があるので、相手が両面待ちではない場合には筋の考え方が通用しないのでロンされる可能性は十分にあります。

筋は絶対に安全なわけではなく、他の何も情報がない牌よりは安全かもしれない程度のものです。

また、相手が特殊な役を狙っているのが明らかな場合は筋の効果も薄くなるので注意が必要です。

例えば、染め手と呼ばれるホンイツやチンイツなどで、相手が両面待ちをしている可能性はあるが、ホンイツ・チンイツはカンチャン、ペンチャン、タンキ、シャボ待ちなどが組み合わさった「両面待ち以外」の可能性も非常に高く、相手が集めている種類の牌は全部危ないので、筋だけに頼るのは危険です。

特殊な役を抜きにしても、特に数字の「4」「5」「6」はロンされる可能性が高い危険な数字です。相手のリーチに筋でもなんでもないのに、いきなり「4」「5」「6」を捨てるのは極力控えたほうが良いです。

壁の考え方

筋以外にも相手が両面待ちであるかもしれないという前提があると色々と見えてくるものがあります。

壁とは

筋(スジ)の考え方のように、相手が両面待ちであるかもしれないという前提があると、さらに色々と見えてくるものがあります。今回はそのなかの一つ「壁」と呼ばれるものを解説します。

壁は同じ数字の牌が4枚見えている状態で有効になる考え方です。

![]() が2枚自分の手の中にある。

が2枚自分の手の中にある。

![]() が2枚すでに捨てられている。

が2枚すでに捨てられている。

この状態の時に![]() の位置が全て確認できたと思います。他にも自分で4枚持っている場合や、誰かがチーやカンをした場合や、ドラ表示牌に使われているなどして場所が確認できることがあります。

の位置が全て確認できたと思います。他にも自分で4枚持っている場合や、誰かがチーやカンをした場合や、ドラ表示牌に使われているなどして場所が確認できることがあります。

では簡単な例を見てみましょう。

例)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

すでに![]() が4枚見えている場合、例のような両面待ちは存在しない事になります。そのため、相手が両面待ちであるという前提で考えると

が4枚見えている場合、例のような両面待ちは存在しない事になります。そのため、相手が両面待ちであるという前提で考えると![]() が安全である可能性が高いと言えます。

が安全である可能性が高いと言えます。

壁の活用方法

続いて別の例を見てみましょう。

![]() が4枚確認できたとします。

が4枚確認できたとします。

例A)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

例B)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

この状態の時には例A、例Bは存在しない両面待ちになるので、![]() と

と![]() が安全である可能性が高いといえます。このように壁の考え方は他の牌でも活用することが出来ます。

が安全である可能性が高いといえます。このように壁の考え方は他の牌でも活用することが出来ます。

気をつけること

あくまで壁は相手がリャンメン待ちあるという前提の考え方なので、相手がカンチャン待ちや、単騎待ちをしていた場合はロンされるので100%安全とは言い切れません。あくまで捨てる牌に困ったときの判断材料の一つとして考えてください。

捨て牌に困ったら

いきなりリーチが入って困った... なんて時の為に捨て牌に困ったらどうすればいいかを解説します。

捨てる牌に困ったときは

急なリーチなどで何を捨てていいか分からないケースがあると思います。基本的には、なるべく振り込まないよう安全だと思われる牌から捨てていきます。

確実に安全な牌

リーチがかかった時でも確実に安全な牌があります。それは相手の捨てた現物です。

当たり前の話になりますが、麻雀では相手が捨てた牌の「現物(げんぶつ)」では絶対にロンできないという原則があるため、100%安全な牌になります。

他に安全な牌がリーチ後に誰かが捨ててロンされなかった牌です。リーチ後に当たり牌を見逃すとロンできなくなるというルールがあるため、 誰かが捨ててロンされなかった牌も安全であると言えます。

字牌の捨て方

字牌も安全牌になる可能性が高いです。すでに何枚か捨てられている字牌もかなり安全な牌と言えます。

例えば、![]() が3枚すでに捨てられているような場合

が3枚すでに捨てられているような場合![]() はかなり安全な牌になります。なぜかというと3枚捨てられている牌でロンできるのは役満の国士無双だけだからです。国士無双は捨て牌を見ればわかるし、そうあることでもないためほぼ安全といえます。

はかなり安全な牌になります。なぜかというと3枚捨てられている牌でロンできるのは役満の国士無双だけだからです。国士無双は捨て牌を見ればわかるし、そうあることでもないためほぼ安全といえます。

危険牌

安全牌とは逆に捨てるのを控えたほうが良い牌というのも存在します。それが数字の真ん中の「4」「5」「6」です。数字の真ん中は使っている可能性が高いため危険牌になります。

また、ドラも危険度が高い牌になります。相手が点数を上げるためにドラを待つ場合などが考えらるからです。また万が一ドラでロンされた場合、ドラの1翻が加算され他の牌を捨てた時よりも点数を多く支払うことになります。

押し引きの判断

攻めるべきなのか、守るべきなのか迷う時があるかと思いますが、大事なのはバランスです。

勝つために重要な要素

攻めるのか、退くのかの判断を押し引きといいます。成績に影響を与える大きな要素の一つです。無理に攻めれば相手に振り込んでしまいます。また逆に守ってばかりではアガれずに点数を得ることが出来ません。攻守のバランスが麻雀では重要になります。

75%は守り

麻雀は最後まで諦めずにアガリを目指すと思っている方も多くいますが、実はそうではないのです。4人でプレイするゲームなので流局などをなしにして考えても、単純に上がれる確率は25%ほどしかないのです。つまりアガれない75%は守らなくてはいけないゲームです。

アガリまで程遠い手で無理に攻めていれば、自分の守備が疎かになり相手に振り込む確率が高くなるだけです。

攻めるか退くか

他のプレイヤーからリーチがかかった場合を考えてみます。

例)![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

自分の手牌が例のような場合どうしますか?なんとなくアガリに近いようにも見えますが...

まず要点を整理すると、

- 自分は二向聴の為、聴牌(てんぱい)まで最速で2手かかります。

- 相手はいつアガるかわかりません。(次でアガるかもしれません)

まず自分が聴牌まで2手かかるのに対し、相手は次でアガるかもしれないのです。更に自分がその状況で攻めるわけですから、相手のアタリ牌を捨ててしまう可能性も十分に考えられます。

確率だけ見ても相手が当たり牌を引く確率と、自分が相手の当たり牌を回避しつつアガる確率では、相手がアガる確率のほうが圧倒的に高いと考えることが出来ます。

このような状況では通常は退くほうが良いと考えられます。基本的には自分が聴牌していない場合以外は、確率的にも退く方が良い場合が多いです。

例外

オーラスやオーラス直前で自分が3位や4位でどうしても点数が必要な場合があります。そのような場合は例外的に退かずに攻めることもあります。

最後に

これで初心者上達法は終わりです。初心者上達法で解説したことを参考に、上達することを目標に麻雀を楽しんでいただけるとありがたく思います。長文に付き合っていただきありがとうございました。